DESIGN, POLITIQUE & FICTION

INTERVIEW AVEC GEOFFROY PITHON

DU COLLECTIF FORMES VIVES

Nous livrons ici le témoignage de Geoffroy Pithon, un graphiste qui voit le design avec modestie. Loin de concevoir le design comme une solution à la crise, il se questionne sur ce que les apports technologiques mettent en crise dans le design graphique et, nous parle des «utopies concrètes» qu’il conçoit avec ses collègues, comme le projet «Notre ville utopique».

En tant qu’acteur du design, pouvez-vous identifier une crise du design graphique?

Est-ce que pour vous, la crise est une crise seulement économique, ou est-ce qu’on la retrouve aussi dans notre pratique de designer graphique?

En fait moi je pense ne pas qu’il y ait une crise. Il y a des perturbations dans pleins d’aspects de notre mode de vie de société occidentale. Le design comme on l’apprend et comme on le pratique, est lié a un mode de vie occidental, très urbain, qui est plus ou moins perturbé. Les autres membres du collectif, penseraient peut être pas la même chose que moi, mais personnellement, je pense que la présence de la technologie a énormément perturbé le graphisme, en ce qui concerne le design en général, je pense que la technologie a complètement changé notre rapport à l’image. Et ça se contraste de plus en plus, plus on fait des découvertes en technologie. En réalité, ce n’est pas la technologie qui est le problème, c’est qui s‘en sert, qui a les clés, qui ne les a pas. On est dans un moment, ou il n’y a jamais eu autant de technologie dans nos vies, et notamment dans le graphisme. Je pense que l’on peut parler de grands thèmes, comme la crise de la représentation, la crise des images… Mais LE mot «crise», moi j’y crois pas trop, j’appellerai pas ça «crise». Aujourd’hui, il y a des crises partout, dès que ça va pas on parle de crise. Je doute beaucoup de cette crise économique. Mais si on utilise ce mot de « crise » ça témoigne qu’il y a en effet, une perturbation, et je pense que c’est très lié aux développent de cette technologie.

J’ai l’impression qu’on était témoin de cette crise lorsqu’on était étudiant. Ca fait pas longtemps que je suis sorti de l’école, et les gars non plus . Mais c’était des questions qui étaient aussi énormément alimentées dans la pédagogie… des questions qui concernaient notre avenir en tant que graphiste. Aujourd’hui, on appréhende ces questions différemment, c’est plus si difficile à intégrer, on fait avec ce qu’on a, avec ce que les gens ont. On ne peut plus être sur cette radicalité qu’on peut avoir quand on est étudiant. Enfin, ce que je veux dire c’est que, lorsque l’on travaille, on n’est plus dans la théorie. Quand t’es étudiant, t’es pas dans de véritables commandes, tu n’es pas intégré socialement. L’école reste un laboratoire. Donc j’ai l’impression qu’on en est plus « témoin » à ce moment là. On se prend plus trop la tête avec ce genre de questions. Il y a d’autres choses plus importantes que ça. Déjà le «Design graphique»…! Ce qui est plus important c’est tout les rapports humains, et pas seulement ceux liés au graphisme. Rencontrer des gens, faire bien son travail, être sincère, répondre correctement, bien faire… après la profession en elle même… La «critique» du design graphique, au final elle nous alimente assez peu. Nous, on parle beaucoup plus de politique, de démarches associatives, de modes de vie qui nous intéressent… de bouquins qui nous ont marqués…

Sortir de ce «cadre» du design graphique, et aller rencontrer des gens, est-ce votre moyen de répondre à la crise?

Nous on ne répond pas du tout à la crise! Pour moi c’est très orgueilleux de dire que le designer est capable de répondre à la crise. Pour nous, le design ne sauvera pas le monde. Faut pas croire que le monde est perturbé par des problèmes de représentations, et que le designer va être capable, d’éclaircir un peut tout ça…

Mais n’a t-il pas quand même une position à prendre?

Il a une position à prendre mais c’est tout d’abord une position d’humilité. Déjà il faut redescendre et pas se dire que comme on maîtrise un bon nombre de connaissances, et qu’on a fait des études élitistes, qu’on sait faire plein de choses, alors qu’en fait, on ne sait rien faire! On est pas manuel, on sait pas construire de maisons, on sait pas faire pousser nos légumes… Il y a pleins de choses que l’on ne sait pas faire qui sont essentielles à la construction d’une société. Il faut redescendre de notre piédestal. On sait se débrouiller, on sait prendre le métro et dessiner des cartes pour que les gens puissent le prendre aussi. A part ça, on est démuni. Nous, on a pas les outils pour répondre à la crise, on fait notre truc, dans notre coin, on essaye de s’amuser, le désir et le plaisir sont hyper importants. On a des valeurs à défendre, mais qui doivent être partagées. On répond pas à la crise, mais ce que l’on dit souvent c’est que l’on «bosse pour des choses qui en valent la peine» . On fait des choix, on choisit des gens qui sont dans des initiatives qui nous touchent, que l’on trouve futées, intelligentes et qui correspondent à notre envie de vie, quoi ! On bosse avec des associations qui nous plaisent, avec des gens avec qui on peut discuter, avec qui il y a de l’échange… on veut pas que ça devienne compliqué avec pleins d’intermédiaires, même si ça peut nous arriver parfois…

Pour vous le graphisme doit donc entretenir un lien fort avec la société?

Il n’y a pas de graphisme en dehors de la société. Tout graphisme est engagé. Un «pubard» est lui aussi, engagé dans quelque chose. T’es fondamentalement dans la société, après c’est une position; vers quelle société, toi, tu veux tendre, et y contribueer, mais bon… t’es pas un sauveur quoi.

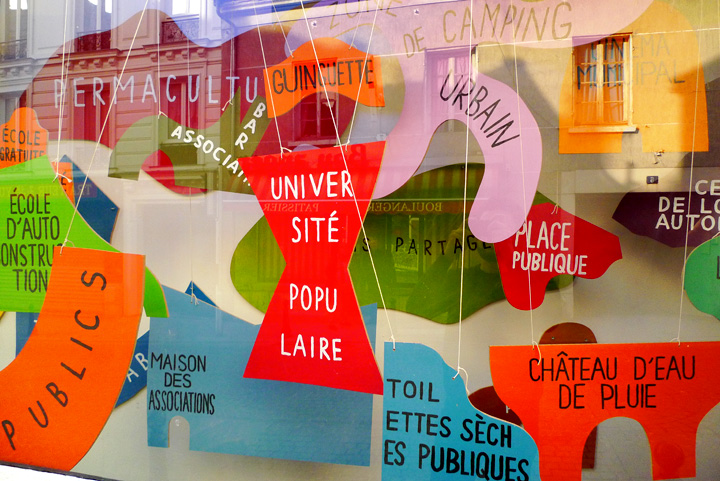

Par rapport au projet «Notre ville utopique» (vitrine d’art municipale dans le centre ville de Fontenay-sous-Bois, association Fontenay en scènes, Avril 2011 ), vous dites sur votre site internet:

Nul besoin d’être expert, urbaniste, élu politique ou spéculateur immobilier pour s’interroger sur la question de la ville, son état présent et ce vers quoi nous aimerions qu’elle se développe. Ce sont des questions dont les citadins-citoyens doivent se saisir.» Avec ce type d’action, notre volonté est de participer implicitement à rendre désirable une réappropriation citoyenne de la chose politique, de notre devenir commun.

Pouvez vous me parler un peu plus de ce projet et de votre démarche?

Moi j’étais pas encore avec les gars à ce moment là. C’est un boulot particulier car il ne correspond pas à une commande. C’est une proposition d’intervention dans la ville avec les outils du graphisme. Faire de la typo, de la couleur, des formes. On avait carte blanche, et on a présenté ce qu’on avait sur le coeur. Ca marche souvent comme ça, on lit un truc dans un bouquin, qui va nous toucher, et on propose un projet. Pour ce projet, ce livre c’était «Les sentiers d’utopie» de Isabelle Fremeaux et John Jordan, qui était beaucoup dans cette idée concrète d’utopie aujourd’hui. Le mot «utopie» était un peu devenu un mot valise dans lequel on mettait beaucoup de choses. Ce livre retrace le parcours d’un universitaire et d’une artiste qui parcours l’Europe pour aller voir des espèces d’utopies concrètes, des communautés rurales, etc. Et donc c’était fabuleux, on trouvait ça super, et on voulait interroger ces notions là, mais plutôt avec un regard sur la ville. On voulait présenter des choses et qu’elles suscitent des envies, que l’on sorte de ce rapport binaire, frontal, à la politique, qui veut que ce soit très «sérieux», bien que l’on oppose pas sérieux à sympathique. C’était un travail de représentation sur des termes que l’on trouve chouettes, qui sont ouverts, qu’on peut partager, dont on peut parler…

Moi j’étais pas encore avec les gars à ce moment là. C’est un boulot particulier car il ne correspond pas à une commande. C’est une proposition d’intervention dans la ville avec les outils du graphisme. Faire de la typo, de la couleur, des formes. On avait carte blanche, et on a présenté ce qu’on avait sur le coeur. Ca marche souvent comme ça, on lit un truc dans un bouquin, qui va nous toucher, et on propose un projet. Pour ce projet, ce livre c’était «Les sentiers d’utopie» de Isabelle Fremeaux et John Jordan, qui était beaucoup dans cette idée concrète d’utopie aujourd’hui. Le mot «utopie» était un peu devenu un mot valise dans lequel on mettait beaucoup de choses. Ce livre retrace le parcours d’un universitaire et d’une artiste qui parcours l’Europe pour aller voir des espèces d’utopies concrètes, des communautés rurales, etc. Et donc c’était fabuleux, on trouvait ça super, et on voulait interroger ces notions là, mais plutôt avec un regard sur la ville. On voulait présenter des choses et qu’elles suscitent des envies, que l’on sorte de ce rapport binaire, frontal, à la politique, qui veut que ce soit très «sérieux», bien que l’on oppose pas sérieux à sympathique. C’était un travail de représentation sur des termes que l’on trouve chouettes, qui sont ouverts, qu’on peut partager, dont on peut parler…

Comment concrètement ce genre de projets peut participer à une amélioration des conditions actuelles?

Comment concrètement ce genre de projets peut participer à une amélioration des conditions actuelles?

Nous, on le sait pas vraiment… on a pas un retour précis sur combien de personnes ont vu l’expo, combien de personnes voteront à gauche après.. Ce genre d’études, on les a pas, mais on partage avec les commanditaires, on bosse ensemble. On a aussi ce principe de laisser «les choses faire» et du coup on leur laisse une ouverture possible, et on espère que certains ont pris des photos, qu’elles seront visibles, qu’on en parlera… tout ça c’est bien, ça vie. Apres, on a pas ce rapport rationnel de s’avoir si ça a servi ou pas. Le problème, c’est un peu ça, de toujours vouloir rationaliser. C’est typiquement le truc qui te pousse à la passivité complète. Si tu penses à tous les problèmes dans le monde.. c’est pas la bonne porte d’entrée pour agir. Il faut être dans l’hyper local, toi, ton corps, ce que t’arrives à toucher, ce que t’arrives à accrocher… si tu te débrouilles avec ça c’est déjà pas mal.

Un texte de Vincent Perrotet «Partager le regard» disait que, tout le monde devait changer, tout les graphistes devraient changer de méthode. Nous on fait pas de théorie.On dit pas comment faut que bossent les autres. J’ai des amis qui bossent dans la pub, d’autres avec qui on est ennemis politique, mais il y a d’autres choses dans la vie. Quand t’es sur des lignes radicales c’est compliqué, ça créé des débats, ça met des distances parfois, mais en tout cas on a pas de théorie qui dirait comment les graphistes devraient agir idéalement. On a pas tous le même rapport à l’environnement. On intervient donc pas, de la même façon. Il y a énormément de façon de faire.

Il y a une notion de plaisir dans votre travail, vous dites, sur votre site internet:

«Nous économisons nos forces et nos moyens pour ne produire que ce qui convient au partage. C’est prendre en compte la globalité des moyens mis à disposition, se détourner des automatismes et faire des choix sensibles. Préférer les petites choses et les infimes départs, ce que Jean-Christophe Bailly nomme «utopia povera.»

Vous parlez d’un économie de moyens, mais aussi de plaisir, le désir. Commet combinez vous économie de moyens, et ces termes de désir et de plaisir? est ce qu’on doit toujours faire dans l’économie pour être juste?

Oui, l’économie de moyens car on bosse avec des gens qui n’ont pas beaucoup d’argent, donc il faut s’adapter, on serait blindé de fric, on réaliserait des trucs avec plus de moyens. L’économie de moyen vient du contexte mais on a toujours été touché par des choses comme l’Arte Povera. C’est aussi un moyen de communiquer. Quand on voit des choses qui ont été faites avec peu d’outils, genre du scotch comme t’as chez toi, en tant que spectateur, tu comprends, et en quelque sorte «ça triche moins». Thomas Hischorn, bosse beaucoup avec du carton, scotch, catalogue de La Redoute, etc. Ce sont des choses qu’on a chez nous, donc on est touché plus facilement. Oui l’économie de moyens nous branche, mais parfois on va imprimer des sérigraphies dans des ateliers haut de gamme avec du matériel de pointe, ça dépend du contexte, ça dépend de nos envies… ça dépend de nos affinités du moment. Donc bon, on est pas non plus des graphistes de l’économie de moyens. Vu qu’on fait tout nous mêmes, on fait des installations, on bricole nous mêmes avec des outils accessibles, on bosse avec du matériel électro portatif… L’économie vient aussi de ça, on est pas très bon là dessus, et on fait des choses qui sont presque de l’ordre de la maquette.

Moi j’accorde énormément d’importance à l’inutile. L’inutile c’est sortir de la logique du design au plaisir de ce que ça va entraîner, ce qui n’est pas forcément la gratuité, le décoratif. Je lie plus l’inutilité à la question de l’intuition. L’intuition est liée à une autre vision que la vision rationaliste, qui dit que, on doit communiquer un contenu, servir quelque chose… qu’on a une «responsabilité» là dessus…

Ceci va en quelque sorte à l’encontre de ce que l’on nous apprend a l’école, qui est, faire des images qui soient justes, balancées, sans gratuité, quelles soient justifiées, et qui doivent faire sens…

Le sens est important. On apprend a l’école le moderniste tardif, qui est de moins en moins simple à comprendre, et flou pour beaucoup de gens. Aux Arts Déco, j’ai été un peu baigné la dedans. Sur cette question de responsabilité… la responsabilité que je m’accorde, c’est d’être sincère, de pas être cynique. Je trouve que le cynisme c’est le truc le plus moche, parce que le cynisme se moque. Il y a une question de liberté, d’être dans une recherche, de copier, de regarder, de pas t’empêcher de faire choses, et surtout pas quand t’es étudiant. C’est compliqué car ça dépend des personnalités, des attitudes de chacun. Les choses font sens de fait car on a une position. Quand tu fais des images, parfois il faudrait qu’elles parlent d’elles mêmes, parfois il faudrait les théoriser.

Vous participez beaucoup à des ateliers pédagogiques (Gayté Lyrique…). Comment cela fonctionne? Qu’essayez vous d’apporter pendant ces workshops? Qu’est ce qui vous amène à avoir cette démarche?

On vient nous chercher. Il y a beaucoup de graphistes qui refusent d’en faire, il faut être attentionné, ça demande du boulot, il faut se déplacer.. On aime bien le faire, après on en discute pas mal sur notre blog, du coup on vient souvent nous chercher pour ça. Faire un workshop dans une MJC ou aux Beaux Arts, c’est très différent, donc on peut pas du tout proposer la même chose. Apres en général, il y’a une problématique, des outils à utiliser. Le workshop nous permet aussi à nous, d’avancer. On aime bien le faire car on a pas le statut d’enseignant, on a un statut particulier avec les élèves. On se tutoie, on met de la musique quand on bosse, on créé cet environnement qu’on a pas forcément à l’école. On fait ces workshops car nous, on ne les a pas eu ces workshop, et on aurait bien aimé. On aurait bien aimé avoir ces temps là , décomplexés, collectifs. On essaie de faire en sorte que ce soit plaisant pour tout le monde.

Concrêtement, on a fait un workshop de sérigraphie aux Beaux Arts. Les images étaient intégrées à un processus. On faisait des réunions le matin puis on faisait des croquis qu’on mettait en commun. On mettait en place une micro politique. La politique est pas forcément là ou on l’attend, mais plus dans des questions d’organisation par exemple.

Faire un workshop demande beaucoup de temps, d’énergie, qu’est ce que ça vous apporte?

Ce sont des bons moments. Ca nous apporte des choses, humainement, on va dans des milieux qu’on connait pas… Ce sont des choses chouettes. Les workshops existent que dans les milieux artistiques alors que l’on pourrait imaginer que ça soit aussi le cas chez les médecins par exemple. C’est un drôle de truc, on est accueilli dans des écoles, parfois on dort à l’hôtel ou chez les enseignants. On fait des fêtes avec les étudiants, on fait rentrer illégalement de la bière dans l’école… C’est assez cool et on rencontre plein de gens. On donne des conférences… c’est fatiguant mais c’est plaisant.

Vous aviez aussi participé au workshop des Arts Déco..? (Workshop de 2011-2012 qui avait mobilisé une grande partie des étudiants de l’école des Arts Décoratifs afin de réfléchir à une amélioration du système pédagogique et administratif de l’école)

Moi j’étais étudiant, j’y participais plus ou moins, mais je trouvais ça super intéressant. Tu vas plus à l’école, un amphi sert à autre chose… C’est aussi lié a la notion d’humour, d’être dans le plaisir, de rigoler… c’est le coté très charnel des choses. Donner une dimension vivante à des métiers qui ne le sont pas forcément. On a nous mêmes, beaucoup de références liées a l’art vivant, Nico est un grand fan de théâtre… Nous sommes toujours intéressés par les trucs en marge. C’est aussi un geste politique de faire ça, donc on s’y retrouve.

Sur votre site, on remarque une vraie démarche pédagogique autour de vos projets. C’est intéressant de voir que vous expliquez ce que vous avez fait, appuyer vos projets de textes…Vous êtes pour le partage, pour un aller retour constant.

On construit des images comme des souvenirs d’un moment particulier, souvenirs d’une rencontre avec des gens qui nous on plus. Ca se prête a notre travail. On va pas parler de quelle typo a été utilisé, le nombres de colonnes qu’on a utilisé… on bosse pas comme ça. On en dit pas ces choses la. On raconte plutôt que, c’était un «joli moi de mai», et qu’on a rencontré cette personne et que c’était cool. C’est la façon la plus intéressante qu’on a trouvé pour communiquer sur notre travail. On a des chose à dire sur notre boulot donc on essaye de les dire. On a mis ça en place très vite avec un blog. On fait un travail de rédaction. On le fait surement un peu inconsciemment.

Interview réalisé par Mélanie Davroux